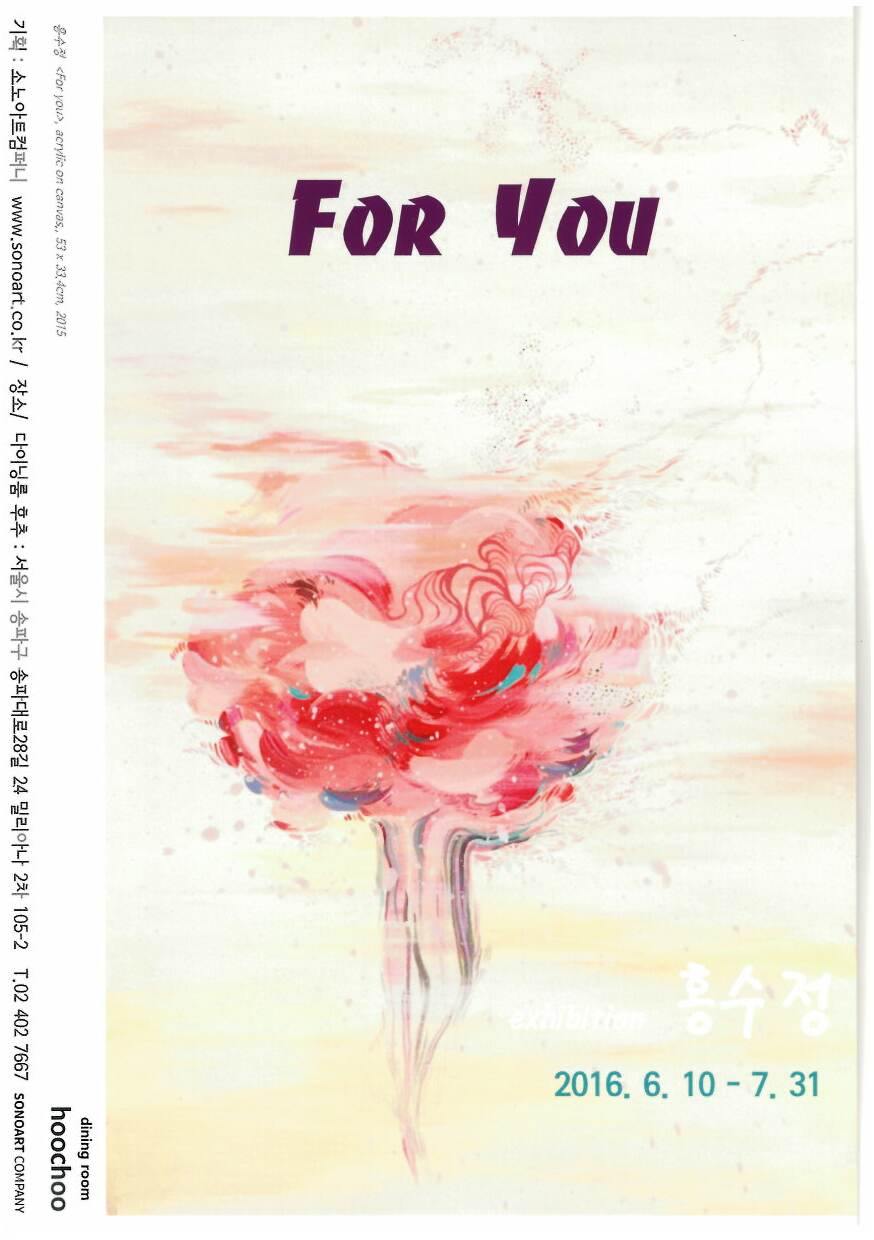

이진성(소노아트컴퍼니)

한 소녀가 있었다. 그리고 묶여진 타래 마냥 긴 선이 있었다. 선은 구슬이 꿰어진 것 같기도 하고, 소녀는 누군가를 추억하는 기억들 같기도 했다. 이렇게 각기 다르게 느껴지는 형상의 것들은 시간이 흐르면서 닳기도 하고 때로는 끊어지기도 하고 때로는 깎이기도 하더니 이젠 자신들의 모습을 흔적으로만 남기고 있다.

홍수정 작가의 이전 작업들에서 구성 요소로 등장하던 선들은 이렇듯 작가의 작업 속에서 차차 그 흔적들이 남아 또 다른 이야기들을 만들어 가고 있다. 표정 없는 소녀와 함께 등장하던 이런 소재들은 형상의 일부만을 드러내고 이내 사라진다.

작가들의 작품은 지극히 개인적이기도 하고 자조적이기도 하고 감정적으로 치닫기도 하는데 이 둘의 관계는 굉장히 근접해 있기 때문이다. 그러기에 작품을 분신과도 같다고 여기는 것이 이러한 이유에서 일 것이다. 작가의 이전 작업들에서 등장하던 소녀의 이미지와 식물적인 소재들(이를테면 두부, 브로콜리, 나무 등등)과 선적인 이미지들의 조합이 형상화된 작품들에서 필자는 작가의 다음 단계 스텝이 궁금했었다. 어떻게 변화될지, 어떤 이미지들이 어떻게 바뀔지에 대한 호기심으로 말이다. 그녀의 작업은 자조적인 이야기들을 하나하나 풀어 놓고 화자가 되어 들려주는 그림들을 보여주었다. 그 이야기 속에는 개인적인 이야기도 있을 수 있고 누구나가 겪게 되는 사춘기의 성장통 마냥 각기 다른 형태의 아픈 기억들에 대한 예민하리만치 섬세한 추억도 포함되었으며, 아침에 일어나서 세수하고 양치질 하고 밥 먹듯이 소소한 일상 속에서 겪었던 감성에 기인한 이야기도 그렇게 조용히 들려주고 있었다. 그러한 이야기들을 들려주던 작가는 언젠가부터는 그 뭉쳐있는 이야기의 묶인 타래들을 내어 놓기 시작했다. 털실의 뭉치들을 풀어 놓는다기 보다는 손안에 움켜쥐고 있던 무언가를 손가락 하나 하나를 펼쳐 보여주듯이, 어깨에 짊어지고 온 그녀의 짐을 하나 하나 이제는 내려 놓는다. 어깨에 메고 있던 짐 속에서 그녀가 하나 하나씩 모아 놓았던 이야기들을. 한꺼번에가 아니고 하나 하나씩.

두 손의 바닥을 위로 향하게 하고 양 손의 옆 부분을 붙이고 반쯤 오므려 욕심껏 물을 담아본 기억이 누구나 있을 것이다. 이렇게 양껏 물을 손으로 담아 내고 나면 빈 틈 없을 것이라고 여긴 손가락의 사이 사이로 가느다란 물줄기가 이내 만들어지더니, 하나 둘 그 수가 점점 늘어나서는 한가득 차 있던 손 안의 물은 바닥을 보이게 된다. 그러나 그렇게 얼마 남지 않은 물 역시도 마냥 그렇게 두 손을 오므리고 있을 수 만은 없는지라 이내 불편하고 힘들게 된다. 언젠가는 남은 물 마져도 버려야 두 손은 편안한 자유를 찾게 될 테니깐. 작가 홍수정는 지금 그런 과정이 아닐까 싶다. 짐을 내려놓고, 손가락 사이에 가느다란 물줄기를 내어 놓을 줄 아는 비움의 과정 말이다. 채웠다가 이내 비우고 비웠다가도 이내 다시 채워야 하는 것이 작품에 임하는 작가의 생활이지만 이러한 과정에서 작가가 잘 비우고 잘 내어 줄 줄 알게 되기란 쉽지 않다. 담아내는 과정이 지극히 본인을 향하고 있는 것인 반면, 이렇듯 비워가는 과정은 다른 이를 위한 과정이다. To you가 아닌 For you.

그렇기에 무언가를 드러내 보여주기 위한 붓질 보다 덜어내기 위한 붓질은 더 무겁고 힘들다. 처음부터 없었던 것이 아니라 있었으나 과거와는 다른 현재의 사라진 것을 표현해야 하기에 그렇다. 그러기에 그 터치는 더 생각하게 하고 더 고민하게 만든다. 지금 작가 홍수정이 하듯이.