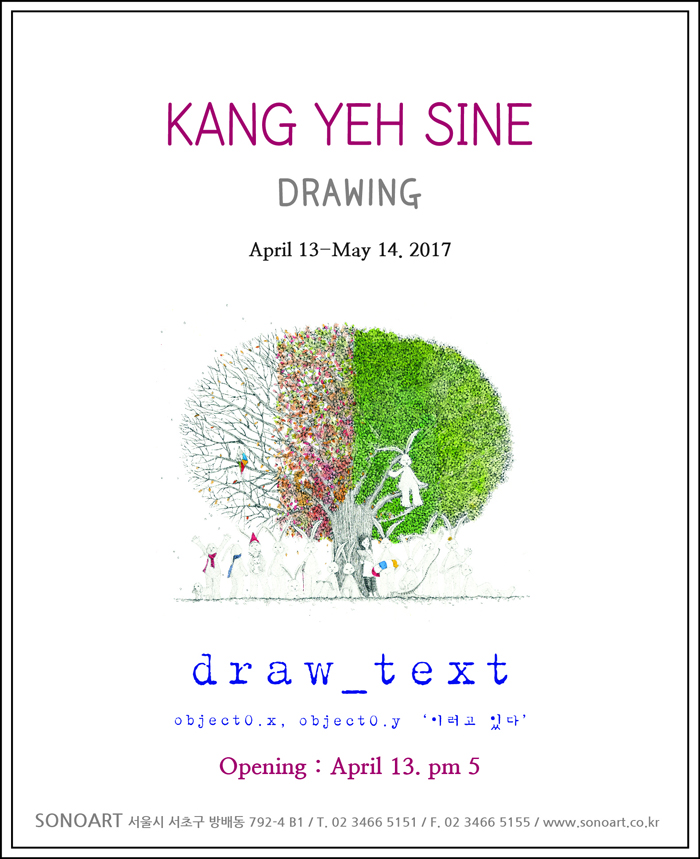

object0.x, object0.y, ‘이러고 있다’

강예신(작가노트)

이상한 일은 한달 전부터 시작 되었다. 어쩌면 더 오래전 부터였는지도 모르겠지만 그즈음 나는 젖은 옷을 입은 듯 찜찜한 기분이 들기 시작했다. 어느 밤 골목을 돌아 집 앞에 다다랐을 때 누군가 나를 지켜보는 으스스한 기분이 들었고 그런 일은 조금 더 자주 빈번히 일어났다. 한적한 길목에 어설피 어둠이라도 내리기 시작하면 나의 발걸음은 더욱 빨라졌고 두려움은 깊어져 갔다. 기분 탓 일거라는 위안은 그 무명의 발걸음을 들었을 때부터 기우가 아닌 확신이 되어 줄 곧 나를 따라다니고 있었다. 히치콕의 영화 속에 들어가 있는 것처럼 나는 내내 뒤를 의식하고 불안한 시선으로 오가는 사람들을 살피고 있었다. 잠자는 시간보다 갖가지 무서운 일을 생각하는 시간이 많아졌고 범죄영화의 장면이 현실이 되는 상상 속으로 끝없이 나를 내몰고 있었다.

나는 그 무명의 존재를 단 한 번도 본 적이 없었고, 그래서 어떠한 방어도 할 수 없었으며 그렇기에 더더욱 초조해져 갔다. 확인 할 수없는 불안은 무명을 커다란 괴물로 자라게 하고 있었던 것이다. 나는 수시로 현관 비밀번호를 바꾸고 문안으로 몇 개의 잠금 쇠를 덧달았지만 불면과 불안을 해소할 수는 없었다.

며칠 전 집안에서 조차 느껴지는 그 서늘함을 한낮에 그것도 대로변에서 느꼈을 때 나는 결국 내 모든 행동반경에 무명이 함께 있음을 인정해야 했다. 이제는 그를 잡거나 피해야 하는 끝과 마주한 것이다. 심증만 있던 나로서는 그의 시선 밖으로 빠져 나가는 것이 최선이었고, 그의 도시를 떠나있을 요량으로 난데없는 휴가를 계획했다. 그렇게 맘을 먹고 나니 가능한 빨리 달아나고 싶었다. 사회생활이나 일상의 규칙들, 이런 것들의 순번은 이제 중요하지 않았다. 불안에서 벗어나고 싶은 간절함이 가장 우선이었다. 멀기도 하거니와 구석구석 잘 아는 고향만큼 편하고 안전한 곳은 없다. 개도 제집에서는 반은 먹고 들어간다 하지, 주문을 외우며 대충 짐을 챙겨 이른 새벽 버스 터미널로 향했다. 조용히, 최대한 조심히 첫 차에 올랐다. 치이익 거리는 가스 새는 소리를 내며 문이 닫히고 버스가 출발함과 동시에 나는 깊은 잠에 빠져 휴게소에서 조차 깨지 않은 채 너무도 오랜만에 긴 잠을 잤다. 한낮에 버스가 고향에 도착했을 때, 나는 차라리 정류장에 가까운 그 오래되고 낡은 모습에 안도감을 느끼며 눈물이 났다. 어쩌면 그 도시로 다시는 돌아가지 않을지 모른다는 생각이 스쳤다. 택시를 기다리는 정류장에 앉아 맑은 시골 하늘에 마음편한 그 좋은 여유를 누리며 한참을 앉아있자니 조금 이상한 생각이 들었다. 아무리 평일 한낮이라지만 사람도 차도 아무도 없다는 것을 그제야 알아차린 것이다. 모든 것이 멈춰 있다는 것을 알았을 때, 이제 익숙하기 까지 한 그 서늘한 기운이 나를 감쌌다. 쿵쾅 심장이 떨어지는 울림과 함께 누군가 등 뒤로 다가왔고 내 어깨에 차디찬 손이 올려졌다. 그 모든 것이 일어나는 3초....... 하얀 정적 속에 드디어 그 실체와 마주 한다는 강렬하고 두려운 설렘에 나는 숨도 쉬지 못하고 천천히 고개를 돌린다. 무명이 말을 한다.

" 왜 자꾸만 저를 따라오는 거죠?"

나의 그림자가 내게 말을 건넨다.

그림자의 말을 들었다는 사람을 본 적이 없는데....... 내가 나의 그림자의 그림자가 될 수도 있다는 것을, 그럴 수 있다는 것을 나는 배운 적이 없었데.......

허나, 나는 이러고 있다. 그의 진지한 반짝이는 눈과 마주하고 있다.