마주보기와 바라보기

2014. 6.9 ~ 6. 20

이진성(소노아트컴퍼니)

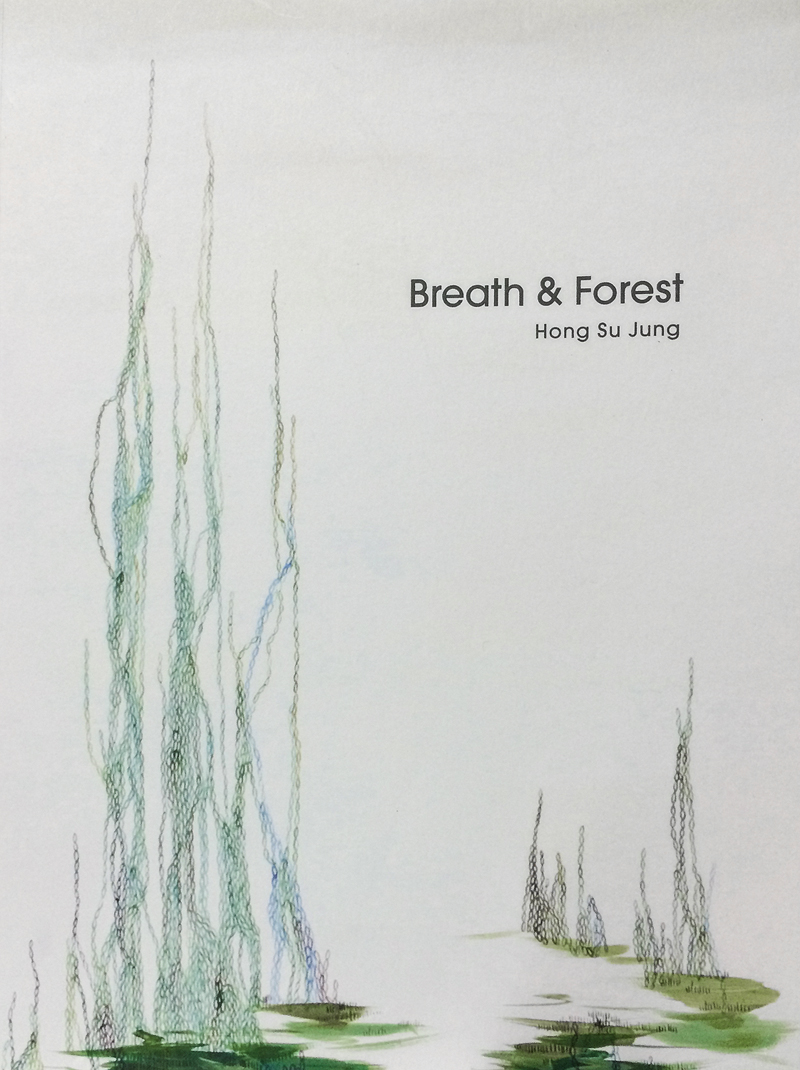

파스텔 계열의 색감, 표정 없는 인물들, 고리 형태의 작은 사슬 드로잉(혹 멀리서 관찰할 때는 사슬의 디테일 보다는 일종의 머리카락처럼 보일 수도 있는 것)과 선 드로잉. 이는 홍수정 작업에서 주된 형식적 특징으로 읽히는 요소들이다.

파스텔 톤의 색감은 흐린 스카이블루나 엷은 분홍색, 흐린 연두색, 흐린 보라색 등 다양한 색조를 드러냄에도 동일하게 흐릿한 색감을 풍긴다. 그러면서 보이는 특징은 바로 투명하게 그려졌다는 점이다. 캔버스에 아크릴릭 재료를 사용하고 있는데도 물감의 발림이나 올려진 농도 자체가 묽고 얇게 보이는 점으로 인해서 작품의 색감 자체가 맑게 표현되어있다. 그리고 표정 없는 인물들이 있다. 두 명 이상이 등장하는 경우 보다는 홀로 등장하는 인물들은 줄곧 작품 안에서 다양한 몸짓을 보인다. 그리고 드로잉, 두자기 형태의 드로잉이 있다. 하나는 굴곡이 들어간 마치 동양화의 선에서 흔하게 보았을 법한 강약이 강조된 드로잉과 다른 하나는 작은 사슬 모양의 드로잉. 이러한 세 가지 요소들이 대략적으로나마 홍수정 작품의 구성상의 특징, 즉 표현상의 기법적 특징으로 묶을 수 있다면 몽환적인 분위기와 초현실적인 이야기 전개나 작품에 등장하는 드로잉적인 요소들과 인물과의 관계성 등은 내용적인 측면에서의 특징으로 묶을 수 있겠다.

어딘지 모르는 아스라한 풍경들, 그러면서도 끝임 없이 관람객을 향해 이야기를 걸어오고 있는 드로잉들은 작품 <찰나의 순간일 뿐이야(2011)> 나 <감정 따위의 편린, 흡수하기(2011)> <숨길 수 없어요(2012)> <그렇다고 말해보아요(2012)>에서 보여지는 내면적인 고내와 감정적인 호소의 형태를 취하다가 이후 <셀프 쓰담 쓰담(2013)> 이나 <Je te Veux(2013)> <Looking for Nymph(2013)> 들과 같은 변화된 모습을 드러내고 있다. 점차 작가의 이미지가 투영화 된 여성이 보이기보다는 다른 형태로 대치되고 변모되고 있는 타자화 된 것을 볼 수 있다. 그러한 내용적인 진화 과정에도 작가의 형식적인 요소들, 즉 위에서 설명한 바 있는 색감이나 드로잉 등에는 변화 없이 작품이 진행되고 있다.

작가의 작품에서 점차 변모하는 자기화된 도상의 표현에서 타자화로의 변화는 심리적인 변화를 겪는 마치 사춘기의 소녀가 점차 여성으로 성장하게 되는 정신적, 신체적 변화와 급격하게 겪게 되는 다양한 고민들과 삶에 대한 성찰의 모습들로 읽을 수 있다. 나른한 오후의 햇살 속 눈부신 소녀의 모습보다는 새벽옄 무언지 알 수 없는 것들의 시작을 알리는 동트는 붉은 빛 하늘과 어슴푸레한 저 멀리 손에 잡힐 듯 보이는 좁다란 하늘, 밤새 고민한 흔적들이 영역한 영혼이 춤추는 듯한 이곳, 과연 현실은 어디서부터이고 어디까지 이며 이렇듯 고뇌하는 밤의 끝자락은 어디인지 알 수 없는 규정 지워 지지 않는 무수한 시간들이 함축된, 이러한 모습들이 형상화되었다.

이러한 작가의 자신의 투영화 단계에서 타자화된 모습의 변모는 이전보다 더 객관화한 형상들 드러내고 있는 것이 <Grove> 시리즈들이다. 최근 작업인 Grove 시리즈들에서는 더 이상 타자화 될 누군가는 없다. 단지 투영된 어떠한 객체의 존재는 인격을 지닌 존재로의 부각이 아니라, 불완전한 물성을 지닌 어떤 것으로 만들어 내고 있다. 여기에서 작가의 작품에 대한 자기화의 관계에 변화가 생긴 것으로 보이나, 내실 작가가 보여주는 이러한 일군의 새로운 시리즈들이 사실은 숨을 쉬는, 호흡을 뱉어내는 숲의 이미지들을 형상화 한다는 사실에 봉착하게 된다면 이전의 인간 모습으로 투영된 작품들에서 그 방점을 넓힌 자연계로의 확장임을 깨달게 된다. 자신으로 향해졌던 시선에서 이제는 밖으로 시선을 돌려 넓어진 인식의 틀을 갖기 시작한 것이다.

맨 얼굴에 채워지지 않은 표정은 관람객들로 하여금 본인 스스로를 바라보도록 하는 작가적 의도가 있었다. 눈 코 입이 없는 빈 얼굴 형상을 마주하면 작가와 마주서게 된다. 이러한 시선이 다른 곳을 향하게 되었다. 라깡에 의하면 ‘나는 나 자신을 바로 보는 나를 바라 본다’는 표현 속에 함축된 방식처럼 주체의 특권은 내가 인식하자 마자 내가 재현한 것들을 내 것으로(belong to me) 만들어 주는 바로 이 이분법적인 반영 관계로부터 나오는 것 처럼 말이다. 계속해서 라캉의 말을 빌려 설명하자면 이러한 시선과 응시, 시각의 영역에 충동이 나타나는 곳은 바로 시선과 응시의 분열이며 보이는 것(the seen)에게 보이도록 주어진 것(a given to be seen)이 먼저 존재한다는 것을 반증하기 때문이다.

멀리서 관찰하게 되면 일종의 선처럼 보이기도 하고 얽혀진 타래들로도 보이는 자그마한 사슬들의 연결점을 표현한 드로잉들은 작품에서 표현되지 않은 인체들의 무수한 얼굴표정처럼 여러 가지의 말들을 전하고 있다. 또한 이러한 선 드로잉으로 인해 작품은 더욱 긴장감이 고조되고 극으로 치닫는 신경증 적인 병적 증상으로 고조된다.

또한 앞서 설명하지 않았던 선 또한 철학적인 입장에서 접근을 하자면 칸딘스키의 예술론에서 가장 근접한 접점을 찾을 수 있겠다, 칸딘스키는 예술론 가운데 선을 일컬어 기하학적으로 선은 눈에 보이지 않는 본질이라고 설명하고 있다. 특히나 선이라는 것이 점이 움직여 나간 흔적, 즉 점이 만들어낸 소산이라고 보았다. 선은 점의 움직임, 다시 말해 완전히 자체 내에 폐쇄된 휴식이 파괴됨으로써 생겨난 것이며 정적인 것이 역동적인인 것으로 비약하게 된다고 설명하고 있는 부분이 흥미롭게도 작가 홍수정의 작품에서도 부합하고 있다. 또한 칸딘스키가 설명하는 선에 대한 설명가운데 그는 ‘긴장’이 조형요소에 내재하는 힘이며 창조적인 ‘움직임’의 한 부분만을 의미하고, 다른 부분은 이 ‘움직임’에 의해서 결정되는 ‘방향’이라고 했다.

이상과 같은 형식적인 측면과 내용적인 측면에서 홍수정작가의 작품세계를 간략하게 설펴보았다. 작품은 물이 흐르는 것과 같아서, 자연스럽게 그러면서도 다양한 영향들과의 상관관계 속에서 잉태되기 마련이다. 현재 예측 가능한 것은 과거로부터 지켜 보아왔던 것들에 기인할 뿐이다. 이는 예측일 뿐이지 확정이 아니다. 메를로 퐁티가 지적했다시피 세계 속에서 우리는 다 같이 보여지는 존재들이다. 세계는 우리에게서 응시를 촉발시키지 않는다. 세계가 응시를 촉발시키는 그 순간 생소함 역시 시작된다. 작가의 다음 작품을 기대해 본다.